红三叶草叶际微生物群落为何对炭疽病具有抵抗力

2025年4月14日,东北农业大学殷秀杰教授团队在《Microbiological Research》期刊上共同发表了题为“Role of the beneficial phyllosphere microbiome in the defense against red clover anthracnose caused by Colletotrichum americae-borealis”的研究论文。研究通过形态学、分子生物学及多基因系统发育分析,首次确认了Colletotrichum americae-borealis(Cab)是引起中国红三叶草炭疽病的主要病原体,并探讨了有益微生物在增强植物抗病性方面的作用。研究表明,特定细菌如Bacillus J2能够显著抑制病原体生长并增强红三叶草的防御反应。

红三叶草(Trifolium pratense)是一种重要的牧草资源,在东北地区面临严重的炭疽病威胁。炭疽病由多种病原菌引起,导致叶片枯萎和植株死亡,严重影响其产量和质量。尽管已知几种Colletotrichum属真菌是全球范围内红三叶草炭疽病的主要致病因子,但在中国的具体病原尚未明确。此外,关于红三叶草叶际微生物群落如何影响其对炭疽病的抵抗力知之甚少。因此,了解这些微生物的作用对于开发有效的生物防治策略至关重要。

1.病原鉴定:通过形态学、分子生物学及多基因系统发育分析,确定Colletotrichum americae-borealis为红三叶草炭疽病的主要病原体。

2.微生物组变化:高抗性和易感材料在感染后表现出显著不同的微生物α-和β多样性,特别是高抗性材料中出现了新的微生物类群和复杂的微生物网络。

3.关键细菌作用:Bacillus J2显著抑制Cab生长,并通过调控植物激素信号通路增强了宿主的抗病能力。

1.红三叶炭疽病病原菌鉴定

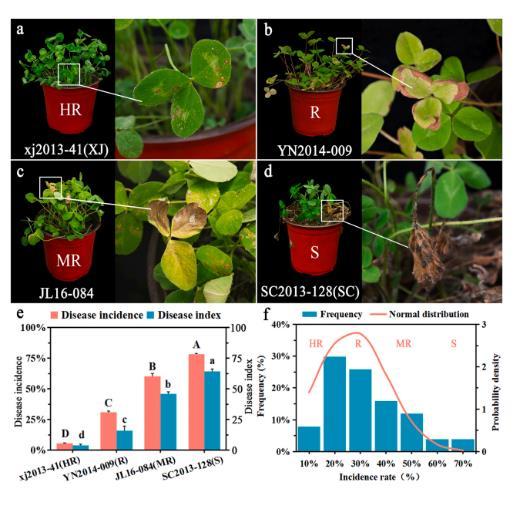

为了鉴定红三叶炭疽病病原菌,作者首先从病叶中分离118株菌株,选取18株代表分离物(HTC1-HTC18)在PDA上培养14天进行通过显微镜和培养特征观察,发现其菌落形态、分生孢子及刚毛特征均与C.americae-borealis的描述一致。为验证其致病性,用分离菌株(HTC1-HTC18)接种健康红三叶叶片,结果接种植株表现出与田间病株完全一致的症状,从而确认了这些菌株的致病性(图1)。为进一步准确鉴定病原菌种类,作者选取了3株代表菌株(HTC1-HTC3)进行多基因(ITS、GAPDH、HIS、RPB2)测序和亲缘关系比对,结合形态学观察,最终确定引起红三叶炭疽病的病原菌为C.americae-borealis。

图1:由Colletotrichum americae-borealis引起的红三叶草炭疽病症状及C.americae-borealis的形态特征

2.16S rRNA基因测序

样品采集与处理:选择高抗性材料XJ和易感材料SC进行盆栽实验,喷施Cab菌悬液为实验组,无菌水作为对照(图2)。收集感染和健康叶片样本,提取表面微生物DNA。接种7天后,分别收集表现出明显感染症状的叶片和无症状的健康叶片样本。收集的叶片置于含有200 mL 0.01 M磷酸盐缓冲液(PBS)的灭菌容器中,混合物在26°C下以200 rpm的速度摇晃2小时,以确保微生物充分脱离叶片表面并悬浮于PBS中。随后,洗涤液通过0.22μm的无菌纤维素膜过滤,以捕获溶液中所有的微生物用于DNA提取(图2)。

图2:红三叶草对炭疽病的抗性评估

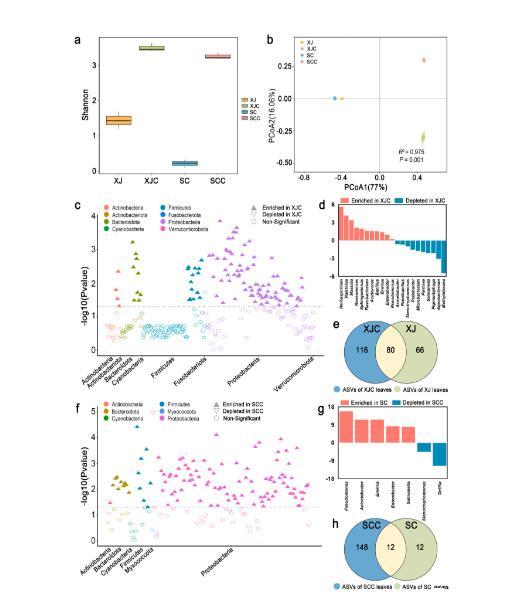

测序与数据分析:使用NovaSeq 6000平台进行测序,获得高质量的16S rRNA基因序列数据。通过QIIME 2软件分析,去除低质量序列并进行ASV聚类,计算Shannon多样性指数(图3a)。PCoA分析显示不同处理组间的微生物群落组成差异显著(图3b)。

图3:叶际微生物群落的结构与多样性

3.共现网络分析

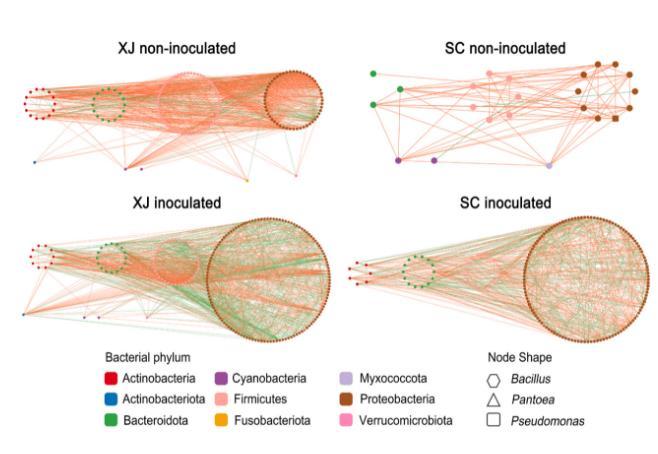

基于微生物群落的相关性,构建了XJ和SC材料的叶际微生物共现网络(图4)。结果显示,无论是否接种Cab,XJ材料的网络节点数和边数均高于SC材料,表明其微生物群落更为复杂且稳定。

图4:XJ和SC材料叶际微生物共现网络

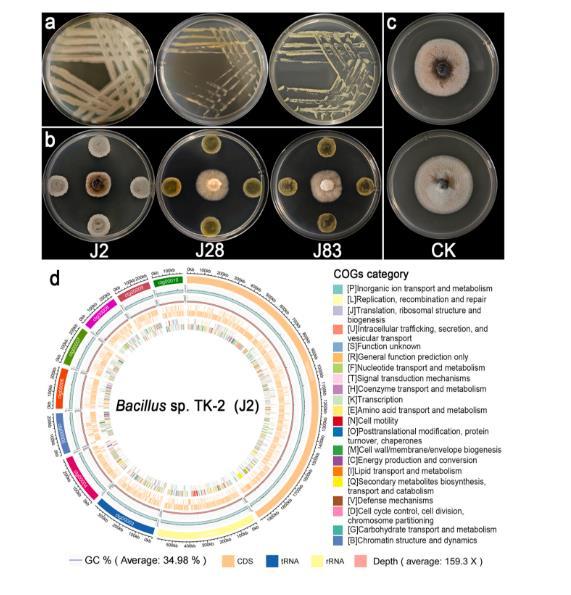

4.细菌分离与鉴定

从红三叶草叶片表面分离出118株细菌,并进一步通过双培养试验评估其对病原菌Cab的拮抗作用。其中,Bacillus J2、Pantoea J28和Pseudomonas J83表现出较强的拮抗活性(图5),平均抑制率分别为69.71%、62.61%和60.68%。此外,Bacillus sp.(J2)、Pantoea aggregata(J28)和Pseudomonas oryzihabitans(J83)的16S rRNA基因序列与ASV_104、ASV_559和ASV_696的序列一致性达到99%。这些结果表明,J2、J28和J83是在接种Cab后XJ中富集的细菌菌株(图5)。

图5:叶际微生物分离与鉴定及Cab抑制

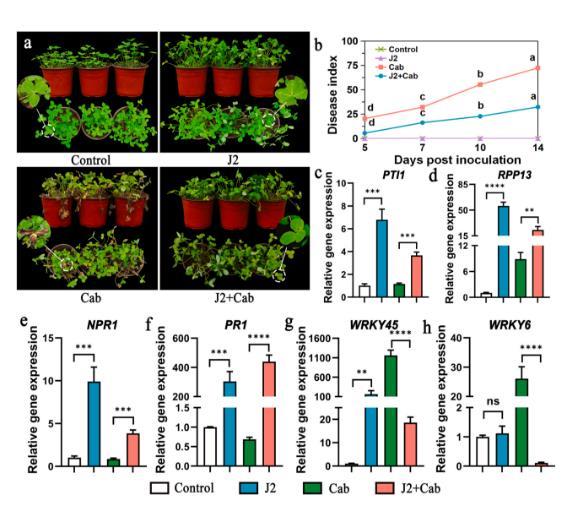

5.基因表达分析

为了验证J2对植物防御机制的影响,研究进行了温室实验,预处理易感材料SC后再接种Cab。分别在接种后的第5、7、10和14天监测病情指数,并收集叶片样本用于RNA提取。qRT-PCR结果显示,J2显著上调了多个关键防御相关基因(如RPP13、PTI1、NPR1、PR1等)的表达水平(图6),说明J2通过激活植物免疫系统增强了抗病性。

图6:J2促进植物生长并增强植物防御基因表达的效果

本研究首次报道了Colletotrichum americae-borealis是中国红三叶草炭疽病的主要病原体,并揭示了有益微生物尤其是Bacillus J2在增强植物抗病性方面的潜力。通过16S rRNA基因测序、共现网络分析和基因表达分析等组学手段,详细解析了红三叶草叶际微生物群落在应对炭疽病时的变化规律及其对植物健康的积极影响。这些发现不仅加深了我们对植物-微生物互作机制的理解,也为未来开发基于微生物的植物保护策略提供了理论依据。